近日,我院刘汉向副教授以唯一通讯作者在在Elsevier旗下期刊《CATENA》上发表了题为“Persistent resilience and bimodal stability of herbaceous peatlands in the southeastern Tibetan Plateau over 600 years of climatic shifts(青藏高原东南部草本泥炭地600年气候变迁中的持续恢复力与双峰态稳定性研究)”的研究论文。CATENA是地球科学研究领域的国际权威学术期刊,影响因子为5.4。我院自然地理学专业2023级硕士研究生缪骋宇为第一作者,浙江师范大学为论文唯一完成单位。

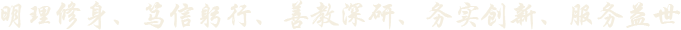

图1.WLB和NC泥炭地的泥炭发展与气候记录关系。(a)DBD(g/cm3),(b)LOI(%)和碳酸盐(%),(c)根据硅藻和植物大化石记录计算的Simpson指数。通过代理记录重建了综合区域(d)温度和(e)降水量的长期趋势。-13至-70 Cal yr BP的当代气象数据来自中国国家气象数据中心提供的当雄站(NO.55493)的观测记录

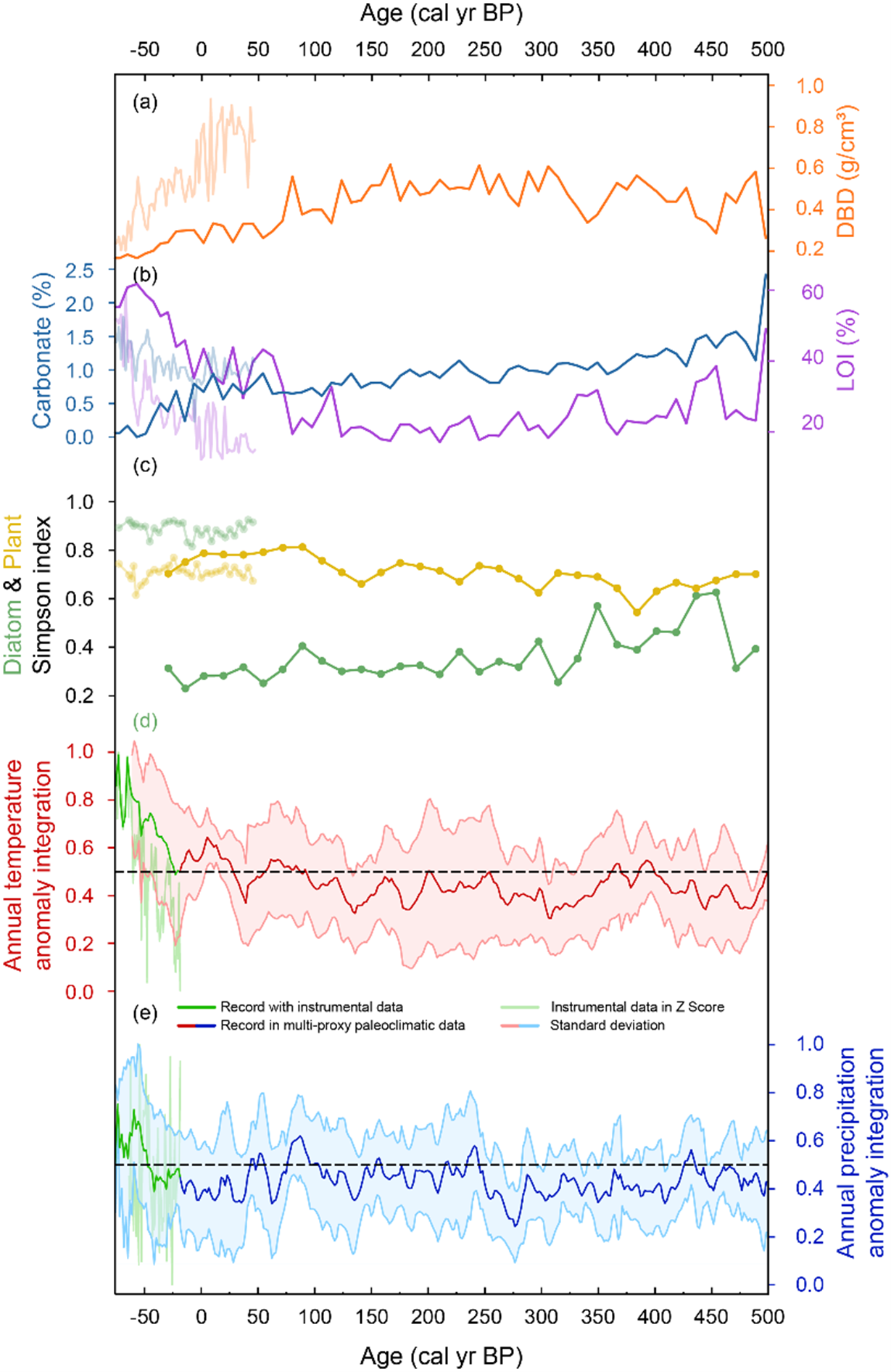

图2. 泥炭地应弹性响应气候变化的状态示意图。(a)球碗理论模型,泥炭地在fen与bog阶段存在双稳态,小球代表了泥炭地在不同环境驱动力影响下的状态。(b)气候变化影响下泥炭地发育的自生过程示意图。红色缓冲区代表关键变化的大致时间,不同高度的虚线代表泥炭地发育的阶段。

气候变化是驱动泥炭地韧性动态和潜在的稳态转换的主要驱动因素,青藏高原泥炭地表现出高度的气候敏感性。当下对于泥炭地在历史上的韧性轨迹,受气候驱动的潜在临界点和阈值的认识仍然存在着欠缺。本研究通过分析过去约600年来的古生态记录,重建了青藏高原东南部典型草本泥炭地生态系统中硅藻和植物群落演替的时间序列。研究发现:由于升温和降水增加,乌龙布泥炭地发育于约500 cal yr BP(图1),其自生过程被随后持续的降水增加所打断,长期维持泥炭地高水位和丰富营养条件,处于富营养泥炭地阶段(矿养);直至约60 cal yr BP,泥炭逐渐积累高度超过矿养条件阈值,降水取代径流成为主要的水源补给,泥炭地最终进入寡营养阶段(雨养)。基于泥炭地古生态记录的预警信号表现出非单调的波动模式,反映了泥炭地发展的持续强弹性和双稳态,突显了泥炭地在气候变化下的稳定性,乌龙布和南错泥炭地都没有出现生态系统的崩塌(图2)。泥炭地弹性受到自生过程(如有机物积累)和非自生因素(如湿度增加)之间相互作用的调节,研究成果为理解世界各地的高海拔泥炭地如何弹性响应气候变化提供了重要见解。

原文链接如下:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109245。本研究受到国家自然科学基金(42471178, 42001081)的资助。

图文摘要如下: