一、学院概况

浙江师范大学地理与环境科学学院在原地理系基础上扩建而成。1984年,地理系正式成立并招收第一届学生;1999年,学校进行学院制改革,地理系与化学系、生物系合并成立生命与环境科学学院;2002年,地理系、旅游系、城市规划系合并,组建旅游与资源管理学院;之后环境科学专业划转,2010年,学院正式更名为地理与环境科学学院。

【人才培养】 学院学位点层次和类别齐全,设有地理学博士后流动站;拥有地理学和环境科学与工程2个一级学科博士点、“环境化学(化学一级学科)”和“地理教育(课程与教学论专博)”2个博士点方向;拥有学科教学(地理)、环境工程、测绘工程、城乡规划4个专业学位硕士点。

【学科平台】拥有“一带一路”国际联合实验室(国家级重点实验室)、全省流域环境数智监测与修复重点实验室、浙江-南非流域生态安全联合实验室等10多个科研平台,共享本校国家级教学示范中心、国家“111”引智基地和教育部重点实验室等平台,深度参与共建国家生态质量综合监测站上黄站。实验室面积达3000余平方米,仪器设备价值7000余万元。环境/生态学科进入ESI全球前1%学科。

【师资力量】现有专任教师113人,教授32人,入选科睿唯安全球高被引科学家5人,全球前2%顶尖科学家榜单15人。入选各类国家级、省部级人才梯队20余人次,并有一支以两院院士、国家级人才为主体的客座教授队伍。教师中获评省师德先进个人1人、省担当作为好干部1人、省首批千名好支书1人、省高校优秀共产党员2人、省高校“最受师生喜爱的书记”提名奖1人。

【学术成果】近5年(2019-2024),学院教师获得国家级科研项目61项、省部级科研项目83项,在Nat. Clim. Change.、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed、Environ. Sci. Technol.、Geophys. Res. Lett.、Water Res.等期刊发表SCI论文1400余篇,其中SCI top论文700余篇,入选ESI高被引论文100余篇。获科技部重点研发计划项目1项,以第一完成单位获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖1项、省科学技术奖7项。

二、学位点简介

(一)环境科学与工程一级学科博士/硕士点

浙江师范大学环境科学与工程专业设立于2003年,2012年设立地理环境与污染控制二级硕士点方向,2014年获批环境工程专业硕士学位点,2018年获批环境化学二级博士点方向、环境科学与工程一级学科硕士点,2024年获批环境科学与工程一级学科博士点。

主要研究方向包括水污染控制工程、环境材料与催化、环境毒理与健康和环境生态修复。

水污染控制工程:水污染控制工程方向立足国家及区域环境需求,瞄准学科技术前沿领域,针对膜分离技术和活性污泥法相结合的膜生物反应器技术与原理、高级氧化技术等方面开展研究,在膜污染机制和控制、高性能分离膜制备、膜组件设计优化、新型反应器的发展和应用、厌氧生物处理技术等方面取得了显著成果。

环境材料与催化:环境材料与催化方向重点研究环境催化材料和催化-分离功能耦合材料的制备与表征,开发了吸附分离净化材料、高性能光催化材料、清洁能源催化转化材料和生物质新材料,并构建了基于材料的有机污染物净化转化技术及机理研究、环境传感与生物成像等为主要内容的研究体系。

环境毒理与健康:服务新污染物治理的国家战略需求,探究消毒副产物、持久性有毒物质等新污染物的形成路径、环境行为、毒性机制和健康效应。揭示了典型新污染物在环境介质和生物体内迁移、转化的分子机制,建立了消毒副产物生成和毒性分析平台,构建了高通量预测新污染物环境行为参数和毒理效应参数的模型。

环境生物过程与技术:针对我国水体、土壤、固体废弃物处理处置的污染现状与治理共性关键问题,以高效低耗理念为指导,重点研究微生物群体感应与环境行为、环境非可培养微生物复苏培养与污染治理、污染环境生物控制与资源化、土壤和湿地生态修复等关键技术,形成“污染环境生物过程-高效生物资源挖掘-生物生态处理技术-工程示范应用”污染环境治理一体化链条。

(二)资源与环境(环境工程)专业学位硕士点

本学位点以解决环境工程领域实际问题为导向,以服务区域环境规划、治理、评价为己任,围绕有毒污染物检测/去除/转化、重点行业污水处理、环境自然资源监测和开发等领域研究,形成了环境材料工程、水污染控制工程、环境监测与资源利用3个研究方向。

环境材料工程聚焦有毒污染物检测、去除与清洁能源催化转化相关材料的开发;水污染控制工程聚焦重点行业污水处理技术开发及工程应用;环境监测与资源利用聚焦环境监测、自然资源的开发利用。

三、科研团队简介及导师风采

1. 膜法水处理团队:林红军教授、申利国教授为团队负责人,团队现有专任教师14名,在读研究生80余名。该团队主要研究方向为分离膜制备及水处理相关机理、环境污染物控制、模型计算、光/电催化、消毒副产物、高级氧化、厌氧氨氧化、颗粒污泥、藻菌体系、工业废水处理等。近年来在Nature Commun.、Water Res、EST、Angewandte、J. Membr. Sci.等发表SCI论文415篇。其中第一/通讯作者SCI论文260余篇,第一/通讯作者中科院一区论文210余篇。团队成员获国家教育部自然科学奖二等奖1项,浙江省科学技术奖(自然科学奖)5项。承担国家级项目省部级等项目40余项。近几年已培养研究生80余人,有22人考取加拿大湖首大学、同济大学、大连理工大学等学校博士生。

林红军:浙江金华人、杰出教授、博导、入选科睿唯安全球高被引科学家(2020-2023年度)、爱思唯尔中国高被引学者(2020-2023年度)、全球前2%顶尖科学家终生影响力榜单、浙江省特支人才等。目前担任浙江师范大学地理与环境学科学院院长等职务。以第一完成人获国家教育部自然科学奖二等奖1项、第一、二完成人获浙江省自然科学奖5项。担任Environmental Science and Ecotechnology (IF2022=12.6)等6个SCI期刊编委。主要研究领域为分离膜制备及水处理相关机理、环境污染物控制、高级氧化、厌氧氨氧化、颗粒污泥、藻菌体系、材料制备、人工神经网络等。在Water Res、EST、Chem Soc Rev、JMS等SCI期刊发表论文415篇,其中第一/通讯作者260余篇。SCI论文累计影响因子超过4200,引用26000余次,h因子为88(GS)。3篇通讯作者论文入选中国百篇最具影响国际学术论文。

申利国:教授、博士生(后)导师、省杰出青年基金获得者,担任人事处副处长。获得教育部自然科学二等奖、浙江省自然科学奖等奖励,被授予VEBLEO Fellow、IAAM Fellow、国际IAAM科学家奖、全球前2%顶尖科学家等学术荣誉。担任Chemosphere(权威期刊)编委、《膜科学与技术》(核心期刊)通讯编委、全国膜与水处理行业专家库成员、NC、JACS、Angew Chem等30多个期刊优秀审稿人/审稿人,年审稿300篇以上。主要从事膜改性、膜法水处理、膜生物反应器(MBR)等方面研究。承担国家自然科学基金、浙江省重点研发项目、浙江省杰出青年基金等18项。在Chemical Society Reviews (IF2021=60.6)等知名期刊发表SCI论文190余篇,入选全球高被引论文27篇、热点论文12篇,被引用9000余次,h因子为60。申请国家专利53项,已授权31项,并转化2项。

2.环境可持续发展团队:刘国瑞教授为团队负责人,现有专任教师2名,在读研究生3人。团队研究方向为持久性有毒污染物(PTS)的环境行为与控制。近年来在Nat. Sustain.、Nat. Commun.、Prog. Energy Combust. Sci.、Environ. Sci. Technol.等发表论文106篇。承担国家自然科学基金重点项目和面上项目等6项,其他项目20余项。获国家科技进步奖二等奖和生态环境部环保科技一等奖各1项。

刘国瑞:杰出教授、博士生导师。国家****科技创新领军人才,中科院创新交叉团队负责人,第13次北极科考队员。研究方向为持久性有毒污染物(PTS)的环境行为与控制原理,共发表论文178篇,其中以第一或通讯作者在Nat. Sustain.(1篇)、Nat. Commun.(3篇)、Prog. Energy Combust. Sci.、Environ. Sci. Technol.等发表论文106篇。撰写/参与中英文专著6部。主持国家自然科学基金重点项目和面上项目等6项。担任Ecotoxicology and Environmental Safety, Emerging Contaminants和Sustainable Horizons国际期刊副主编,担任《地球环境学报》和《环境化学》青年编委,Trends in Analytical Chemistry客座编辑。获2019国家科技进步二等奖(排名第8)和2019年生态环境部环保科技一等奖(第9),获第13届国际PTS大会青年科学家奖,曾担任联合国工业发展组织(UNIDO)POPs领域评估专家。

3.环境催化与材料科研团队:陈建荣教授、王爱军教授为团队负责人,现有专任教师9名,在读研究生30余人。团队研究主要致力于新型纳米水处理材料和技术的研发,包括纳米吸附技术、环境催化纳米材料、基于纳米电极的微生物电化学等。近年来在Angew Chem、Adv Funt Mater、Small、J. Mater. Chem. A、Appl. Catal. B: Environ.等发表论文400余篇,被引用超过26000余次,获得2项浙江省科学技术奖,承担多项国家级和省部级项目。

陈建荣:浙江宁波人、博士、二级教授、博士生导师。入选浙江省151人才工程第二层次人才和科睿唯安全球高被引科学家。环境科学与工程一级学科硕士点负责人,浙江省环境科学类、大气科学类与地理科学类专业教学指导委员会委员,中国环境科学学会特邀理事。主要从事分离富集、纳米材料与环境分析研究。先后主持国家自然科学基金、浙江省重点研发项目等各类项目20余项。以第一完成人获浙江省科学技术奖三等奖2项,获浙江省高校科研成果奖二等奖2项、三等奖3项。发表SCI收录学术论文300多篇,论文总引用次数超过20000次(Google),H-Index为85。指导硕士研究生毕业40余名。

王爱军:教授、硕士生导师,“双龙学者”特聘教授。入选浙江省151人才工程第三层次人才。主持完成国家自然科学基金2项,省公益项目1项,长期从事金属及合金纳米复合材料的设计、可控合成、光电催化应用等方面的研究工作,制备了一系列多级微纳结构,并详细研究了它们的生长机理、光电性能以及催化特性。在Chem. Eng. J.、Small、J. Mater. Chem. A、Appl. Catal. B: Environ.、ACS Appl. Mater. Interfaces、J. Power Sources在等期刊上SCI发表论文400余篇,以第一作者或通讯作者发表SCI论文200余篇;论文他引18000余次,30余篇论文入选ESI高引用论文,10余篇入选热点论文;h指数为75。获授权国家发明专利20余项。已培养硕士研究生20余名,所指导的研究生多次获国家奖学金、省优秀毕业生等称号,多人考入南京大学、同济大学、东北大学、北京航空航天大学等重点高校攻读博士学位。

4.环境计算化学团队:于海瀛教授为团队负责人,现有专任教师6人,在读研究生30余人。近年来,团队主要关注环境微污染物的形成/去除路径、毒理效应和环境行为,采用计算模拟与实验结合的特色方法构建了污染物全生命周期(生成、环境转化、生物代谢、毒性和去除)反应路径的预测方法和污染物环境参数的高通量筛选模型。围绕该领域在Sci. Adv.,Environ. Sci. Technol.等顶级期刊共发表SCI论文90余篇,承担承担国家级省部级等项目16项,其他项目5项。

于海瀛:教授,博士生导师(招收国际留学生),浙江省“****”青年拔尖人才、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校领军人才计划高层次拔尖人才。现任浙江师范大学地环学院副院长,中国毒理学会计算毒理学专业委员会副主任委员、中国环境科学学会化学品环境风险防控专业委员会委员、浙江省循环经济学会理事。近年来主要从事新污染物的形成路径、环境行为、代谢转化、毒性效应和去除机制等方面的研究工作。主持国家自然科学基金等科研项目10余项,在Environ. Sci. Technol.等环境科学技术领域国际重要期刊发表学术论文70余篇,3篇论文曾入选环境与生态领域ESI高被引论文,H因子27,参编英文论著1部,授权发明专利3项,担任Chinese Chem. Lett.青年编委、《生态毒理学报》编委。主持《环境化学》浙江省一流课程,主持2项校级教改重点项目。指导国家级大学生创新创业训练计划等学生项目多项,指导研究生20余人。荣获浙江省教学创新大赛二等奖,主持浙江省一流课程、浙江省“十四五”研究生教育改革项目。荣获浙江师范大学优秀班主任、“三育人”先进个人、优秀共产党员、最美教师等多项荣誉称号。

5.环境与健康团队:洪华嫦教授为团队负责人,现有专任教师3人,在读研究生20余人。本团队主要致力于环境污染物的检测分析、环境毒理、污染物暴露及健康风险评估等方面的研究。主要研究方向包括消毒副产物的形成机制、饮用水安全评价、污染物在多介质生态环境中的迁移转化规律,有毒污染物在人群中的暴露情况及对疾病发生、生殖健康的影响、污水流行病学等,旨在为污染物的健康风险评估、健康风险防控提供科学依据。近年来在Water Res.、Sci Total Environ等期刊发表SCI论文100多篇,承担国家、省级项目8项,厅局级项目7项。

洪华嫦:教授、博士生导师,“双龙学者”特聘教授,入选全球前2%顶尖科学家榜单。所学专业涉及生物、化学和环境等方面,具有较好的跨学科背景。已经从事消毒副产物等微污染物分析、环境毒理和水污染控制方面的研究十多年。主持国家级、省级、厅级等项目共计10多项。已在Water Res.、J. Hazard Mater.、Sci. Total Environ.、Environ. Pollut.等期刊发表高质量SCI论文120多篇,其中以第一或通讯作者发表SCI论文60余篇,SCI引用6000多次,h因子45(web of science统计),1篇论文被评为2018年中国百篇最具影响国际学术论文,相关成果获浙江省自然科学奖3项,教育部自然科学奖1项。

6.环境生物技术团队:孙法迁教授为团队负责人,现有专任教师5人,在读研究生16人。团队主要致力于生物脱氮、好氧颗粒污泥、MBR膜污染控制、污染土壤生物修复、有机废弃物处理等方面研究。近年来在Water Res.、Environ. Microbiol.、Appl. Environ. Microbiol.等期刊发表SCI论文150余篇,主持国家和省部级项目10余项、其他项目10余项。已培养硕士研究生10余名,多人考入大连理工大学、东南大学、西湖大学、江南大学等重点高校攻读博士学位,或在央企、政府机关、企事业单位等从事环保工作。

孙法迁:教授、博士生导师。博士毕业于浙江大学,之后分别在浙江大学开展博士后研究、在新加坡南洋理工大学开展博士后和访问学者研究。主持国家自然科学基金、国家水专项子课题、省自然科学基金等10余项课题。主持《环境工程原理》、《村镇易腐垃圾预处理与堆肥工艺虚拟仿真实验》两门省级一流课程。近年来,在Water Res、Appl Environ Microbiol等环境领域主流期刊发表SCI论文100余篇,获授权国家发明专利10余件,其中4项专利已经工程应用,1项专利转化产业化生产。担任浙江省环境科学学会生活垃圾分类处理与污染防治专委会委员,SCI期刊Chin. Chem. Lett.和《环境污染与防治》青年编委,EST、WR等30余种环境领域期刊审稿人,入选浙江省高校领军人才培养计划青年优秀人才,获第五届浙江省环境科学学会青年科技奖。

四、研究生培养特色及学院奖助体系

为保障研究生正常学习和生活,进一步激发研究生学习和科研积极性,学院依托《浙江师范大学研究生奖助体系实施办法》,以国家助学金、“三助”岗位助学金、临时困难补助等为着力点,以国家奖学金、学业奖学金等为根本点,以优秀学位论文奖励、科研成果奖励、考博奖励为支撑点。此外,学院设立“经纬·博学”奖学金,“经纬·杨柳”奖学金,积极发挥优秀研究生模范带头作用。

五、研究生培养成果及品牌活动

学院举办人人学术报告会、丽泽论坛、经纬论坛、考博经验交流会等具有地环经纬文化的学术活动,营造具有地环特色的课外学术氛围。强调科研导向的学术型研究生人才培养模式和侧重于工程应用型的专业硕士培养模式;鼓励并资助研究生在研期间参与各类社会实践活动、参加挑战杯、互联网+等各类学科竞赛和国内外学术交流活动,促进交流和学习。

近五年,我院研究生考取清华大学、浙江大学等国内外知名大学博士研究生60余人,以第一作者发表高水平论文500余篇;在全国“田家炳杯”教学技能大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、中国国际大学生创新大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等学科竞赛中获国家级奖项30余项、省级奖项90余项;学院还培养了省党代会代表、省十大“成才先锋”、全省高校研究生党员标兵、浙江师范大学研究生“十佳学术之星”等一大批优秀学子。

学生团队获第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖 学生团队获2023年中国国际大学生创新大赛金奖

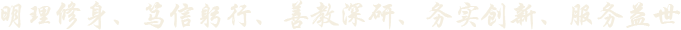

2025年考博榜 2024年考博榜

六、研究生就业

近三年环境学科就业率一览表 | |||

年份 | 毕业生人数 | 就业人数 | 就业率 |

2024 | 68 | 64 | 94.12% |

2023 | 60 | 59 | 98.33% |

2022 | 47 | 44 | 93.62% |

近年来,我院环境学科毕业生平均就业率95%以上,主要分布在政府生态环境部门、环保行业企事业单位,包括河北省生态环境厅、湖州长兴县委组织部、浙江环科环境研究院有限公司、浙江中清环保科技有限公司、杭州市排水有限公司、江西省地质局水文地质大队、上海市浦东新区环境监测站等。此外,近年环境专业研究生考博深造趋势良好,深造院校包含清华大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中山大学、厦门大学、兰州大学、湖南大学等国内知名高校。

[学科全体教师主页见以下链接]