3个省份的波澜壮阔

船帆兜满了风

前路蜿蜒,一苇以航

从浙师到北师

1500公里的距离

潮平两岸阔

风正一帆悬

国家级大学生创新训练项目负责人

全国大学生低碳循环科技创新大赛三等奖

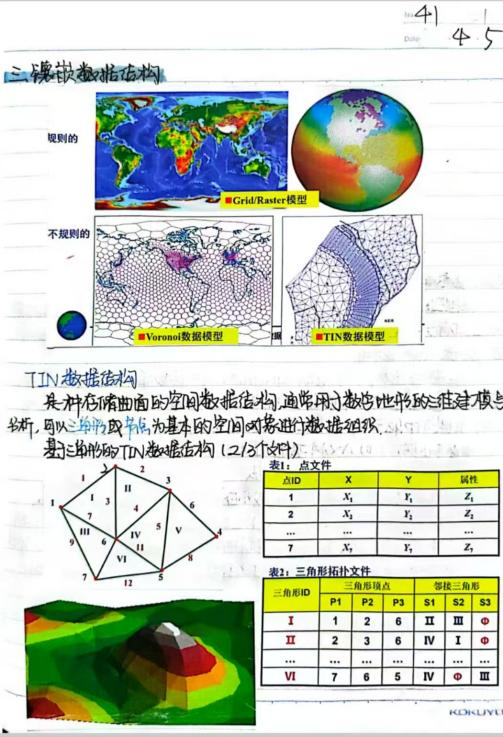

全国高校地理学联合野外实习卓越实习生

浙江省大学生低碳循环科技创新大赛二等奖

浙江师范大学大学生结构竞赛一等奖

他是地理科学2101班的张麒凡

属于他的地理新航

已然启程

启航

定锚点,破浪前行

“在天亮之前,人都会经历一段灰暗的时光”,在很长一段时间内,张麒凡都像是作为一个“保研边缘人”,迟迟未能有突破的成绩像横亘在出港口的雾霭。深耕自己,才是破圈的根本,他申请国创、反复修改项目、划分待办事项优先级……一锤接着一锤敲,一棒接着一棒跑,武装好自己的船甲,待云开雾散时启航。

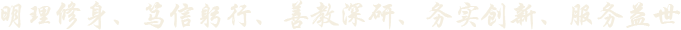

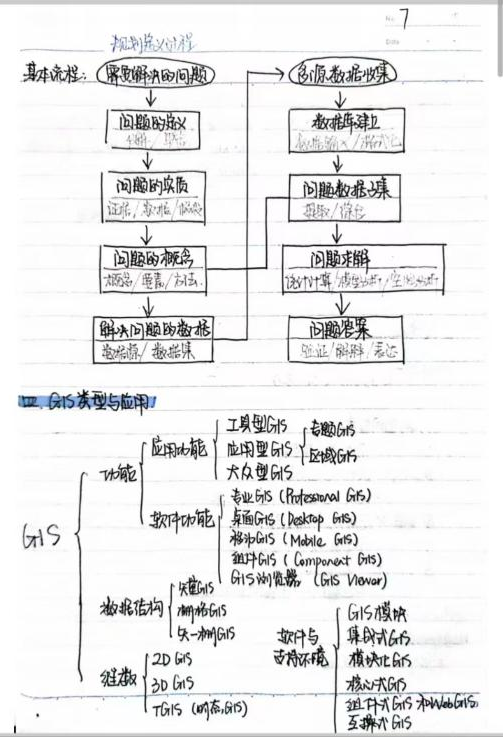

张麒凡的笔记

“生态遥感给了我一双替环境‘治病’的天眼,去找到人生的航道。”他从地理科学发轫,笔头下,山川是不卷收的文章,翻开他的笔记本,深深浅浅的字迹,错落有致的图表,背后不光有知识点也有方法论。潮涌于壮阔山河,张麒凡的启航也是蹒跚前行般的摸索,从哪里来到哪里去,他心中渐渐有一分明白,让青山常在,让绿水长流。他沿着生态遥感的方向,用这样的一双大尺度、高精度的天眼,锚定了人生的航向。

途径

睹风景,亲践真理

读万卷书,离不开行万里路,他跋山涉水,把向往的地方都变成走过的路。

2023年,张麒凡作为交换生赴首都师范大学交流学习,在那里,GIS课程回归到没有围墙的教室。他走遍北京的公园进行实地调研,实践胸中所学,运用CAD软件绘制出平面图,从多种的植被种类及分布范围,到园内道路走向、景观区域划分、建筑设施布局,诸多地理要素都需在这张平面图中一一精准呈现。“如果没有亲身实践,我不可能准确呈现这些数据”,他知道困难面前,行动就是答案。

2024年夏季,张麒凡的课堂搬到了教室之外。他跨越三个省份,在全国高校地理学联合野外实习中寻道湘黔桂。站在岳麓书院边,他迎着扬起的热风切身体会山地热力差异的神奇效应;探索织金洞的深处,林立的石笋和倒垂的钟乳共同组成的喀斯特地貌让他叹为观止;游玩南宁的夜市,他发现许多在浙江闻所未闻的水果品种,对两地截然不同的地理环境加深了实感。听山海酿起千言万语,张麒凡在书本中涵养精气神,更在实践中砥砺真知灼见。从纸面落到地面,从规划变成现实,“找不到答案的时候,去看一看这个世界”,张麒凡走向广阔天地,路上认识世界,途中遇见自己。

张麒凡的野外实习留影(左二)

闲渡

携良友,畅叙倾谈

无论在何处,张麒凡总不忘向身侧良友讨教。受好友邀请,张麒凡第一次接触结构设计竞赛。“参与竞赛对我来说,提高绩点当然是一个目的,不过更重要的是在过程中游览的风景。”整个竞赛过程收获满满,在这个他不熟知的领域,他充分地向队友沟通学习,全方位参与方案比选、分析与优化、理论与实践,保证结构能承受加载砝码的荷载和振动测试,并最大程度化减轻结构重量,以轻致胜。

张麒凡与朋友们合影(左二)

“勤于交流,敢问经验,弯路自然会减少”,张麒凡把握每一次和老师交谈的机会,在知识领域刨根问底,在保研方面汲取经验。“这种能力,无论在学习还是生活中都发挥着重要的作用”,当机会从身边经过的时候,他总能开口将它留住,用沟通让机会从0变成1。

船已至港,回首,已过万重山;眺望,远方未知的水域正起波澜。但正如张麒凡最喜欢的一句话:“一切都是最好的安排。”顺流逆流,他都照单全收,属于他的新航程,才刚刚开始……