9月19日上午,北京大学城市与环境学院院长、博雅特聘教授贺灿飞,应邀为浙江师范大学地理与环境科学学院师生带来题为《中国产业发展与布局的关联法则》的学术讲座。本次讲座于正阳楼大会议室举行,由浙江师范大学副校长张建珍教授主持。

人物介绍

贺灿飞,北京大学城市与环境学院院长,北京大学博雅特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者特聘教授 (2016),获国务院政府特殊津贴。任教育部地理科学类教学指导委员会主任、自然资源部科学技术咨询委员会委员、中国地理学会副理事长、全国经济地理研究会副会长、中国区域科学协会副理事长、中国区域经济学会副会长、中国城市经济学会副会长、北京地理学会副理事长。研究方向为经济地理学,任《Journal of Geographical Sciences》、《地理科学》等4期刊副主编、Growth and Change的共同主编, 为Economic Geography, Progress in Economic Geography等10多个英文期刊编委。在国际期刊发表文章130多篇,出版《高级经济地理学》、《Industrial Geography in Contemporary China》等经济地理系列著作多部。曾获国家级一流课程负责人、北京市优秀教师、RSA Distinguished Service Award, 第九届全国青年地理科技奖、第六届教育部高等院校科研优秀成果二等奖,研究成果获得中国地理学会2021年度“中国地理科学十大研究进展。连续于2015-2020年入选爱斯维尔发布Most Cited Chinese Researchers(社会科学),2021-2024(应用经济学);入选斯坦福大学发布的World’s top 2% Scientists。

讲座环节

讲座伊始,贺灿飞教授提出“关联法则”概念,强调一个区域产业的出现并非偶然,而是遵循一定规律,这些规律受到地理邻近、认知邻近以及多维度关联等因素的共同作用。他从经济地理学的研究对象切入,指出其核心是探讨经济活动的空间分布及动态变化规律,并强调不平衡分布与地理集聚的普遍存在。在研究方法上,他提出应结合历史与空间视角,从格局、过程、机制效应到模拟预测,系统揭示产业演化逻辑。

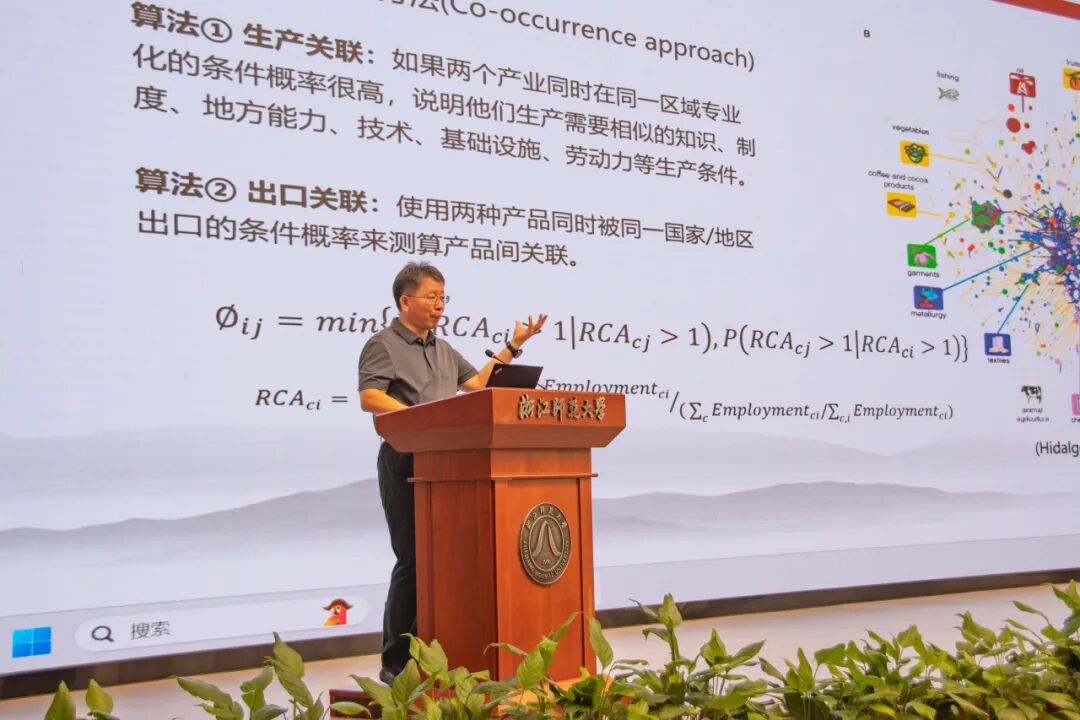

随后,贺教授从理论层面出发,阐释了地理邻近性的作用,重点强调认知邻近是知识溢出的关键条件——企业或个人若共享相似的知识基础与技术,更容易实现有效信息的传递与创新合作。他进一步将这一逻辑扩展为“关联法则”,即企业或区域在进入或退出某项经济活动时,往往沿着与现有经济活动存在技术或知识关联的方向进行相关多元化发展,从而降低创新风险和成本。贺教授指出,技术关联度越高,产业进入的概率越大,退出的概率越小,区域产业进入与退出均呈现显著的路径依赖特征。为量化“关联性”,贺教授介绍了三种主要测度方法,并指出发达地区应围绕核心产业延伸相关链条以防止同质化风险,欠发达地区则应优先培育与现有产业联系较少但技术关联较强的产业,实现路径突破和竞争力提升。同时,应通过打造产业集群、延长产**、培育区域商业网络以及优化制度环境来支持多元化发展,核心是立足区域的知识与技术基础。

最后,贺教授认为“专业化的多元化”是最理想的产业结构形态,即表面上不相关但存在认知邻近性,共享知识与技术基础的多元产业组合,这种结构有助于增强区域经济的韧性与持续演化能力。

讲座总结

讲座结束后,贺灿飞教授与我院师生展开了深入的问答交流,进一步加深了大家对演化经济地理学的理解与认识。张建珍副校长代表全院师生向贺灿飞教授致以诚挚谢意。她表示,贺教授长期深耕于人文经济地理学研究,成果丰硕,在演化经济地理和产业地理研究领域树立了鲜明的学术旗帜。贺教授以敏锐的洞察力,在纷繁复杂的经济社会现象中揭示了产业演化与空间布局的深层逻辑,并立足中国经济发展实践,产出了一系列具有国际影响力的研究成果,为理解当代中国经济发展提供了独特而重要的视角。